發布時間:2019-12-17 09:59:38來源:魔方格

近兩年來,BIM市場越來越火,可以預見的是,BIM必然會成為以后建筑的主要方式,我們就整理了一些關于BIM的知識,希望能給大家一些啟發。

BIM是過程還是模型?

一談到BIM,們都會及時提醒客戶:

我們介紹的BIM是“Building Information Modeling”,而不是“Building Information Model”,BIM是利用數字模型進行建設項目設計、施工、運營管理的過程,而不僅僅是我們要生產的那個產品(建筑物)的數字模型,雖然BIM模型也是BIM過程的成果之一。

那么BIM究竟是過程呢,還是模型呢?

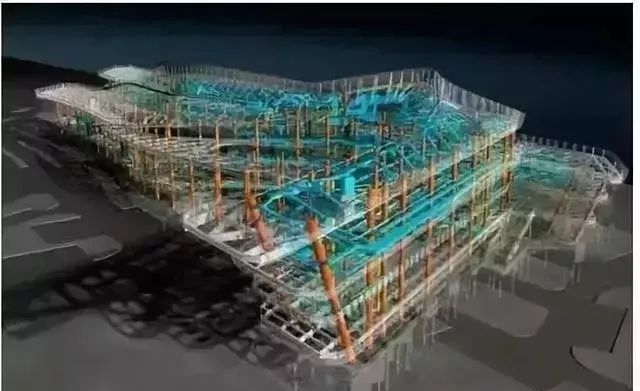

我們先來看看這里所謂的過程是個什么過程,BIM是利用建筑物數字模型里面的信息在設計、施工、運維等各個階段對建筑物進行分析、模擬、可視化、施工圖、工程量統計的過程。顯然,這里的核心是信息,一個創建、收集、管理、應用信息的過程。

再來看看那個所謂的模型,當然這是作為我們工作客體的那個建筑物的虛擬模型(數字模型),那么我們要這個模型做什么用呢?當然是支持我們的設計、施工、運維決策和實施。那靠什么支持呢?當然是存放在模型中的信息了!因此所謂BIM模型(或者說虛擬模型、數字模型),它的核心不是模型本身。

所以,BIM既是過程,也是模型,但是歸根結底是信息。是存儲信息的載體,是創建、管理和使用信息的過程。因此模型也好,過程也罷,事實上真正的核心是信息。

BIM采用什么樣的信息組織方法?

BIM的核心是信息,同樣的信息在不同的項目階段,不同的參與方會有不同的組織、管理和使用方法,這樣的結果就是信息冗余,即多個工程文檔包含同一個信息,可能只是表達方式不一樣。

隨著項目信息的不斷發展,信息冗余就會導致潛在的協調錯誤,隨之而產生的就是對信息檢查過程的需求,在不同時間節點上的信息檢查消耗了項目的工期和預算,而在協調檢查過程中沒有發現的錯誤被帶到施工現場就引起了施工延誤和重復工作,從而產生了額外的項目成本。

自然而然大家需要一個代表這個建設項目且具有性的工程信息模型,由此可以導出所有針對這個項目的各個“視圖”——不同參與方在項目不同階段對項目進行各種專業工作的信息應用,例如做結構分析、日照模擬、工程量統計、施工計劃優化等。

理論上信息的性是合理的,也是可能的,因為信息所代表和描述的實際項目是同一個。因此完全有可能建立一個包含項目所有必要信息的模型來支持各種不同的信息應用。

另外,滿足人類生產生活需要的建設項目的類型可以是無限的,但是組成項目的基本元素(構件、部件、組件)是有限的,雖然基本元素本身也是在不斷發展著的。因此,基本元素是可以通過不斷完善的方法建立起標準模型和信息庫的。

具有性的建設項目基本元素,通過組合構成同樣具有性的建設項目,需要由不同的專業人士在不同的建設和使用階段使用不同的技術和方法進行不同目的的作業(視圖),并且產生表示這些作業過程和成果的不同類型的文檔作為合同提交物,這就是對信息代表的本體(項目)和信息不同的應用之間關系和過程的描述。

BIM在設計階段有哪些應用?

BIM技術的理念,符合營建業界人士長期以來對改善工程運作效能的期盼;以追求工程之「利益較大化」、「效能優化」,為推展BIM技術在整個建筑物整個生命周期中追求的目標。今天廣聯達的筆者,就為各位介紹一下BIM技術在設計階段的應用有哪些?

(1) 設計創作:

以BIM之3D軟件工具為主,盡可能將建筑物設計創作之所有內涵做完整的闡釋,「設計創作」即依此闡釋之標準程序為基礎,所發展建構建筑信息模型的過程。設計創作可包括創建模型及分析審核。設計創作工具主要負責創建模型,而審核和分析工具,則提供特定分析研究成果的信息加入前述所創建之模型,有時審核和分析軟件工具還包括設計評審和工程專技方面(如結構、MEP)的分析作業。整個BIM的執行作業中,設計創作軟件工具算是邁向BIM技術較重要的第一步,而其成功關鍵取決于使用一規劃完善且效能很強的數據庫,將此創建的3D模型和對應其元組件的性質屬性、數量、手段和方法、成本和進度等信息,盡可能準確而有效地連結在一起,使該建筑物名副其實,且深具應用價值與共享的信息模型。設計創作能為工程項目之所有利益相關者提供更具透明度與可視化的設計。而且對設計質量和成本、進度管控方面會有優于過去的改善。

(2) 工程專技分析(結構、照明、能源、機械、其他):

在智能型建模軟件工具中,使用已建妥之BIM模型,以設計或其他專業技術的規范(例如結構或機電等)為基礎,來檢測此建筑物是否滿足有關各項專業技術要求的各種分析作業。由此所發展出來的信息,將會是業主及營運者將來運用在建筑物系統中(如能源分析、結構分析、緊急疏散規劃等)的基礎。這些分析和性能仿真工具,可以在其整個生命周期過程中發揮價值,且可以顯著地改善設施的能源消耗。設計公司也可借既有的BIM模型及價錢不高的分析軟件進行比以往更詳盡與客觀的數據分析,供業主與投資者后續參用。

(3) 永續性評估:

以目前國內外既有的建筑物永續性評估基準(例如LEED、綠建筑標章、綠建材標章、智慧建筑標章等)為基礎,對一工程項目進行系統化、組織化的評估過程。這個評估作業可以是針對材料、建筑物性能方面,或是一個履歷過程的評估工作,并應用到整個工程項目的生命周期,跨越規劃、設計、施工和營運等四個階段。其評估工作在項目規劃階段和設計創作階段就開始進行是較有效的,然后在施工和營運階段善加應用。

(4) 法規驗證:

應用法規驗證的專業軟件工具必須以BIM 模型為作業載體,并據以檢查一個工程項目的模型參數是否符合建筑規范相關規定的過程。法規驗證工作目前在我國,甚至美國或其他國家都是處于起步的發展階段,尤其以臺北市建筑管理處為首,正積極委外研發中,目前國內尚未見正式付諸實施。工程項目若能在設計規劃初期,針對其座落之工程基地之地籍位置已知數據(包括基地面積、都市計劃使用分區、建蔽率、容積率等)即先以軟件輔助工具進行一般法規的初步驗證,可以降低初期規劃時因法規細節問題而誤導設計、遺漏或疏忽,避免造成浪費。

(5) 設計評審:

BIM執行團隊在工程項目規劃會議的審議場合,利用BIM的3D模型來對該工程項目的利益相關者(可能包括業主、營運單位代表、其他工程專技之項目負責人、設計者、工程承攬者、下游第三方等),展示其設計內容的過程,藉以針對此工程項目的布局、采光、照明、安全、人體工學、聲學、紋理和色彩等重要議題制定決策。設計師透過BIM模型更能將設計理念輕松地傳達給業主、施工團隊和較終用戶。在針對規劃需求的工程項目協調會議上,有關業主的需要和建筑物或空間美學方面,則較易得到實時的回饋。

(6) 成本估算:

BIM執行團隊以BIM模型作為執行作業的基礎,充分利用BIM 專業軟件及其延展開發的軟件工具,在該工程項目設計過程初期,對此BIM 之3D模型,進行一些必要的數量計算程序,產出一套(或部分重要工項)準確的工程數量估算和成本估算,并能因應項目可能的變更修改,而將反映在成本增減的影響馬上呈現出來,避免預算超支,以節省時間和金錢的過程。這個過程也可以讓設計人員及時從設計調變中隨時觀察到成本的影響,可以有效遏制由于過度修改項目而造成預算超支。